Journée Internationale de la traduction

Mardi 30 septembre 2025Depuis 2016, le « Prix Littéraire Marco Polo Venise » distingue chaque année, le 30 septembre, un écrivain italien et son traducteur français, en récompensant ainsi à la fois l’écriture et la traduction du roman sélectionné.

À travers cette reconnaissance conjointe, c’est un hommage vibrant qui est rendu à ce passage essentiel d’une langue à une autre, d’un monde à l’autre.

Reconnue comme événement officiel de la « Journée européenne des langues » (26 septembre), cette 9e édition célèbre la traduction comme un geste de paix, de connaissance et de dialogue entre les cultures, ainsi que la diversité linguistique et le dialogue interculturel à travers l’Europe.

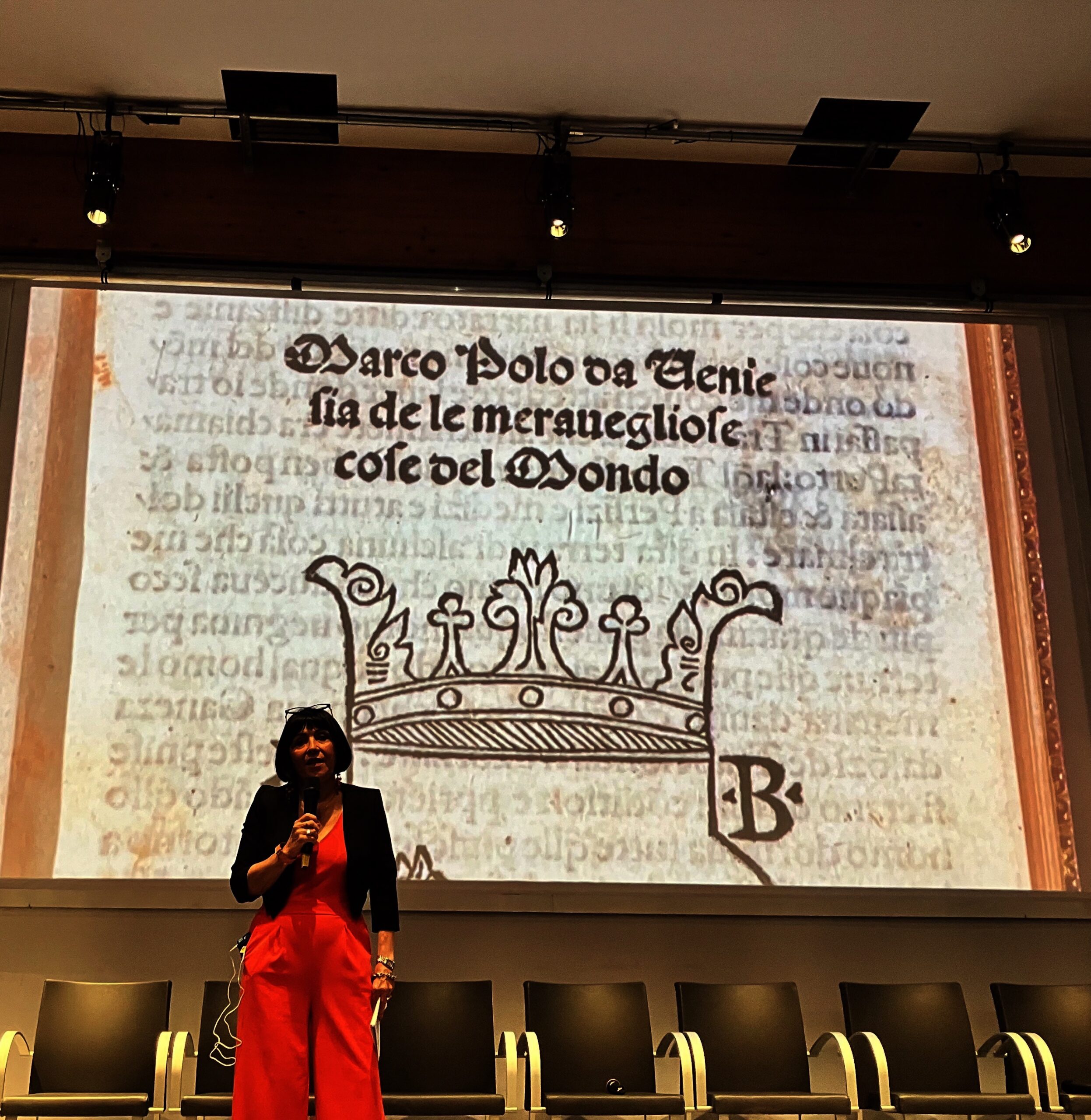

Organisé dans le cadre prestigieux de la « Fondation Querini Stampalia », lieu alliant mémoire et modernité, le Prix bénéficie du soutien précieux de l’Université Ca’ Foscari de Venise, grande institution académique, engagée dans la transmission du multilinguisme et l’ouverture aux cultures du monde.

Dans un temps traversé par les replis identitaires, les conflits de récits et l’effacement des voix minoritaires, nous croyons qu’il est urgent de redonner à la traduction littéraire, philosophique, politique et poétique sa place essentielle dans l’espace public européen.

À travers trois tables rondes et la cérémonie littéraire où le Prix sera remis à Alessandro Baricco et Lise Caillat, cette édition 2025 entend faire de Venise, pour un jour, la capitale européenne de la traduction comme acte de reconnaissance de l’autre, de médiation et d’humanité partagée.

A) Les trois tables rondes, débats et discussions :

– 1 « Traduire la philosophie sans perdre l’humain.

Le cœur oublié de Sénèque : traduire l’animus, pas seulement les idées ».

– 2 « Traduction et Médiation culturelle en Europe »

– 3 « Traduire la poésie : le champ des possibles et des impossibles »

B) Programme général de cette 9e édition, qui s’achèvera avec la remise du

« Prix Littéraire Marco Polo Venise »

Programme

09H00

Accueil du public

09H30

Présentation de la journée

Christine Bach, Présidente-fondatrice du « Prix Littéraire Marco Polo Venise ».

Paolo Molesini, Président de la « Fondation Querini Stampalia » et Président du jury.

10H00 – 11H00

Traduire la philosophie sans perdre l’humain

Le cœur oublié de Sénèque : traduire l’animus, pas seulement les idées.

Dans cette table ronde, le philosophe et traducteur Maxime Rovere dialoguera avec Paolo Molesini, Président de la « Fondation Querini Stampalia » et du jury du « Prix Littéraire Marco Polo Venise ».

À la tête de la « Fondation Querini Stampalia », Paolo Molesini déploie une vision de la culture fondée sur l’hospitalité intellectuelle, le respect du patrimoine vivant et l’exigence de transmission.

Il œuvre avec constance à faire de cette institution emblématique un lieu d’échanges et de dialogue entre les disciplines, les langues et les générations.

Son engagement profond envers la littérature, la pensée, et plus largement la vie de l’esprit, se manifeste dans sa manière d’accompagner des projets qui interrogent le présent à partir des grands héritages humanistes.

Sa réflexion sur la traduction de la philosophie se situe dans un espace concret, civique, habité par le souci du lien entre la parole et l’action, entre la mémoire et la responsabilité contemporaine.

Paolo Molesini incarne une manière d’être au monde où la culture ne se réduit pas à un savoir, mais se vit comme un engagement, un geste de fidélité à l’humain.

Ce dialogue entre un philosophe explorant la sensibilité enfouie des textes anciens et un acteur majeur de la vie culturelle européenne permettra de poser une question essentielle : comment faire résonner, aujourd’hui, les voix du passé, sans les enfermer dans la solennité ou l’abstraction ?

Comment lire, traduire, transmettre sans trahir ce que les mots contiennent de fragilité, d’élan, d’espérance ?

Un échange rare, à la croisée du sensible, de la pensée et de l’hospitalité.

Maxime Rovere, philosophe, professeur et traducteur, est spécialiste de Spinoza ; il a publié plusieurs ouvrages fondamentaux sur ce philosophe. Méthodes pour exister (CNRS, 2010), une traduction commentée de L’Éthique (Flammarion, 2021), et le roman “historique” Le Clan Spinoza (Flammarion, 2017). Il est également l’auteur d’une philosophie interactionnelle.

Maxime Rovere, dont les travaux sur Spinoza ont profondément renouvelé notre lecture de la pensée moderne, se distingue par une approche attentive de la sensibilité, du style et de la vitalité du langage, ce qui rend sa présence particulièrement pertinente pour réfléchir à la traduction de la philosophie, notamment autour du thème de l’animus chez Sénèque.

À travers l’acte de traduction, il interroge notre rapport à une philosophie trop souvent perçue comme une construction abstraite, alors qu’elle fut, à l’origine, expérience incarnée, parole adressée, tension éthique et esthétique.

Si toute traduction vise à faire passer un texte d’un monde à un autre, la traduction philosophique se confronte à un double obstacle : celui des concepts, et celui, plus discret, mais peut-être plus décisif, de la sensibilité.

Partant de sa relecture des Lettres à Lucilius, Maxime Rovere s’interroge : comment Sénèque, penseur des passions, est-il devenu, au fil des traductions, une figure presque exclusivement abstraite ?

Comment les traditions intellectuelles, le logicisme grec et le mentalisme universitaire, ont-elles peu à peu effacé l’animus stoïcien, siège des émotions, cœur vivant de cette philosophie ?

Cette intervention explore trois dimensions :

– La sensibilité perdue : comment les traducteurs, faute d’écoute, ont négligé les affects subtils de Sénèque.

– Les effets d’institution : comment la discipline philosophique elle-même a privilégié la doctrine sur l’émotion, l’autorité sur la fragilité.

– Les biais sociaux et politiques : comment le contrôle de soi a été surinterprété dans des contextes où le stoïcisme est devenu un idéal de maîtrise, voire de domination.

Peut-on aujourd’hui retraduire Sénèque avec justesse, c’est-à-dire cœur à cœur ?

Et si l’acte de traduire devenait aussi un geste éthique, une tentative de réanimer une voix oubliée, sensible et intensément humaine ?

Un moment fort de réflexion et d’exploration, pour ceux qui veulent entendre autrement la philosophie ancienne et la traduire comme nous restituons une vie.

Médiatrice :

Christine Bach, Présidente-fondatrice du « Prix Littéraire Marco Polo Venise ».

11H00 – 11H15

Pause

11H15 – 12H15

« Traduction et médiation en Europe »

Dans une Europe en quête de cohésion, confrontée à des tensions identitaires, aux défis migratoires et à la montée des replis nationalistes, la traduction et la médiation culturelle apparaissent comme des leviers essentiels d’un nouvel humanisme européen.

La traduction n’est pas un simple transfert linguistique : elle implique un déplacement de regard, une mise en relation entre des imaginaires, des histoires, des manières d’habiter le monde.

Elle interroge ce que nous sommes prêts à écouter, à comprendre, à laisser exister chez l’autre sans le réduire à nos propres catégories.

Cette table ronde réunira trois voix engagées, à la croisée des idées et de l’action :

Sophie Segond : Avocate au Barreau de Paris, fondatrice du cabinet SophiaLex. Elle est engagée dans les domaines du droit social, du contentieux civil et du dialogue éthique au sein des Institutions.

Membre de plusieurs associations de femmes, elle consacre une part de son activité à accompagner et soutenir les femmes en difficulté.

Elle apportera un éclairage essentiel sur la traduction des conflits humains dans les langages juridiques, et sur les ponts entre justice, dignité et culture dans l’espace européen.

Jean-Paul Tran Thiet : Avocat, expert en droit européen et en stratégie réglementaire.

Il a exercé comme conseiller juridique à la Commission européenne avant de devenir associé de grands cabinets internationaux.

Il intervient régulièrement dans des think tanks européens sur les enjeux de souveraineté, d’intégration juridique et de dialogue interculturel au sein de l’Union.

Olivier Weber : Ecrivain, Grand reporter, ancien Ambassadeur itinérant pour les droits de l’homme, explore depuis des décennies les marges du monde, les conflits, les territoires blessés.

Il fait entendre les voix oubliées, celles que la langue dominante efface, et rappelle combien la médiation est aussi un acte de justice, d’écoute, de réparation.

Il ne s’agit pas seulement de langues à harmoniser, de documents à rendre compatibles, ou de traités à traduire : il s’agit d’un rapport au monde, d’une manière d’habiter l’Europe par la parole, par l’écoute, par l’accueil de la complexité.

Car une politique européenne réellement fondée sur la culture et la paix suppose un espace commun d’expression et d’écoute, où les récits se croisent sans se neutraliser, où chacun peut dire son monde sans être réduit, et comprendre celui de l’autre sans le dissoudre.

La traduction, dès lors, ne se limite pas à un acte technique : elle devient un geste fondateur de la coexistence, une pratique d’hospitalité, une manière de tenir ensemble ce qui est dissemblable sans le confondre.

Et la médiation culturelle, loin d’être un simple ajout symbolique aux grands discours institutionnels, s’impose aujourd’hui comme un outil essentiel pour préserver le dialogue dans nos sociétés démocratiques.

Dans un monde traversé par les malentendus, fragmenté en récits qui ne se rencontrent plus, et où certains silences sont imposés par la peur, la violence ou l’oubli, la médiation devient ce qui permet encore aux cultures, aux langues et aux histoires de se parler sans se nier.

À travers leurs parcours complémentaires, cette rencontre interrogera les conditions d’une parole européenne vivante, capable de relier sans uniformiser, de traduire sans trahir, de médiatiser sans effacer l’autre.

– Peut-on encore faire l’Europe par la parole ? Par le dialogue, la traduction, la réinvention patiente d’une langue commune qui ne soit ni dominante, ni désincarnée ?

– La traduction est-elle un outil diplomatique au service du compromis, ou un acte politique au sens le plus noble : un acte qui engage une vision du monde, un rapport à l’autre, une manière de faire société ?

– Et si la médiation, dans un monde fragmenté, disloqué par les conflits, devenait notre seule langue commune, notre seule chance de dire ensemble sans nous nier les uns les autres ?

Dans un tel contexte, cette table ronde se présente moins comme un échange d’idées que comme un appel à réimaginer l’Europe depuis sa matière la plus vivante : la parole.

Non pas celle, figée, des institutions, mais celle qui circule entre les langues, les récits, les mémoires dissonantes. Une parole qui ne cherche pas à unifier, mais à relier, à faire tenir ensemble, sans confusion ni hiérarchie, les voix multiples qui forment le réel européen.

Ce n’est pas une autre Europe qu’il s’agit d’inventer, mais une Europe qui s’écoute autrement, à partir de ce qu’elle dit, traduit, transmet et de ce qu’elle accepte, ou non, d’entendre.

Cette table ronde propose également de concevoir l’Europe non seulement comme un espace géographique ou politique, mais comme un territoire de traduction : un lieu où les différences ne sont pas effacées, mais traduites ; où l’altérité devient matière à compréhension, à reconnaissance, à cohabitation.

Elle invite à imaginer une parole européenne véritable, capable de circuler entre les peuples sans se perdre, sans s’imposer, sans s’uniformiser.

Elle appelle, enfin, à raviver l’idée d’Europe comme projet éthique et culturel, à reconstruire à travers la langue, non pas une langue unique, mais un engagement multilingue en faveur de la rencontre, de l’écoute et de la paix.

Médiatrice :

Marie-Christine Jamet, Professeur à l’Université Ca’ Foscari de Venise, Consul honoraire de France. Linguiste et traductrice, elle enseigne la langue et la culture françaises.

Très engagée dans la promotion du plurilinguisme et du dialogue interculturel, elle est également initiatrice et coordinatrice de la « Journée européenne des langues » à la Ca’Foscari.

12H30 – 14H00

Déjeuner

14H15 – 16H00

« Traduire la poésie : le champ des possibles et des impossibles »

Enseignante et chercheuse, Leili Anvar a consacré une grande partie de son œuvre à la poésie mystique : celle de Rûmi, à qui elle a dédié deux livres, celle d’Attâr, dont elle a notamment traduit l’œuvre magistrale Le Cantique des Oiseaux, ou encore celle de Jâmi, dont elle a traduit le magnifique roman d’amour à clé Leyli et Majnûn.

Depuis des années, elle mène une réflexion sur la nature de la traduction littéraire : comment rendre le souffle d’un texte poétique en passant d’une langue à l’autre, comment rendre compte d’un univers spirituel, mental, esthétique dans une langue et un paysage mental autre ?

Son travail, qu’elle considère comme « une œuvre d’amour », consiste à créer des ponts entre les spiritualités, les langues, les mondes, à transmettre les trésors poétiques et mystiques que recèle la culture persane.

Elle ne traduit pas seulement des textes ; elle accompagne des présences, celles des poètes qui ont encore beaucoup à nous apprendre sur nous-mêmes.

Sa parole relie, entrelace, fait pont entre les langues, les traditions, les humanités.

Andrea Molesini, écrivain, poète, traducteur et fondateur de la maison d’édition Molesini Editore Venezia, apporte la richesse d’un parcours où l’écriture, la lecture et la transmission se rejoignent dans un même souffle créatif.

Lauréat du Prix Campiello pour son premier roman Non tutti i bastardi sono di Vienna, il s’inscrit dans la grande tradition littéraire italienne tout en cultivant une voix singulière, faite de justesse, de tension narrative et d’élégance intérieure.

Professeur de littérature comparée, lecteur passionné de poésie et fin connaisseur des littératures européennes, Andrea Molesini incarne une figure rare : celle d’un écrivain pour qui le mot est toujours un pont, jamais une clôture. Avec la création de sa maison d’édition dédiée à la poésie, il réaffirme son engagement envers les formes les plus subtiles de la langue, celles qui ne crient pas mais qui demeurent, celles qui échappent à la consommation pour toucher à l’intime.

Sa présence dans cette table ronde ouvre un espace de dialogue où la poésie et la traduction sont abordées non comme des exercices de style, mais comme des gestes de fidélité, d’écoute et de transmission de l’invisible.

Lors de cette table ronde, Andrea Molesini et Leili Anvar, croiseront leurs regards et leurs paroles pour interroger ensemble l’acte de traduire comme geste à la fois poétique, éthique et spirituel.

Traduire la poésie, c’est s’aventurer là où la langue touche à ses limites, là où les mots cessent de seulement informer pour commencer à émouvoir et à convoquer l’invisible.

Un poème n’est pas un simple assemblage de signes : c’est une matière vibrante, un souffle venu d’ailleurs, une musique intérieure qui échappe à toute traduction littérale.

Traduire la poésie, c’est tenter de capter cette lumière fragile, ce feu discret tapi sous les syllabes.

Ainsi, traduire un poème, ce n’est pas seulement faire passer un sens : c’est traverser un mystère. C’est écouter une voix étrangère et se laisser modeler par elle, jusqu’à ce qu’elle résonne dans une autre langue – différente mais disponible à l’altérité.

Cela suppose une forme de dépossession, d’humilité, mais aussi un travail de recréation radicale : l’acte du traducteur devient celui d’un passeur, d’un alchimiste, d’un artisan du sensible.

Cette rencontre posera des questions essentielles :

– Peut-on traduire sans trahir, ou faut-il accepter que toute traduction poétique soit une forme de transfiguration-pour meilleur ou pour le pire ?

– Que fait le passage d’une langue à une autre au rythme, à la musique et aux silences d’une œuvre poétique ?

– La traduction ne peut-elle pas aussi, parfois, révéler une vérité du poème dont l’original n’était que le porteur ou le support potentiel ?

Qu’est-ce que l’acte de traduire nous dit alors sur la nature d’un texte poétique et les replis intime de l’âme, voire l’inconscient du poète ?

Au cœur de cette réflexion, un espace s’ouvrira : celui de la poésie comme langue sans frontières, capable de porter l’âme d’un peuple, d’une mystique, d’un amour, bien au-delà du temps et des langues.

Dans un monde fragmenté, saturé de discours sans chair, cette table ronde rappellera que la poésie traduit ce que le monde oublie d’écouter.

Et que traduire la poésie, c’est peut-être l’un des derniers gestes de foi envers la parole, envers l’autre, et envers ce que nous avons encore à dire ensemble.

Médiatrice :

Gabriella Zimmermann, interprète (italien/français et vice-versa). Traductrice d’essais et de romans (de l’allemand, italien et anglais) vers le français.

Rédactrice d’articles et de livres sur la ville de Venise, son domaine privilégié de recherches.

Elle a enseigné l’allemand et l’italien en France, et le français langue étrangère à l’université Ca ‘Foscari de Venise, ville qui a fait l’objet de sa thèse de doctorat en sociolinguistique.

16H00 – 16H30

Pause

16H30

Accueil et rappel de l’esprit du prix en cette 9ème édition avec la Journée Internationale de la Traduction à Venise

Christine Bach, Présidente-fondatrice du « Prix Littéraire Marco Polo Venise ».

Paolo Molesini, Président de la « Fondation Querini Stampalia » et Président du jury.

16H45

Remise du « Prix Littéraire Marco Polo Venise » 9ème édition

« La traduction, langue de la Paix »

Présidente-fondatrice du prix :

Christine Bach, fondatrice-médiatrice du Cercle « Le Rendez-vous Rive Gauche » Paris.

Président du jury :

Paolo Molesini, Président de la « Fondation Querini Stampalia ».

Jury :

Vincent Barbare, éditeur, propriétaire la « Librairie de la place aux Herbes » à Uzès.

Lidia Breda, éditrice.

Jean-Yves Clément, écrivain, éditeur.

Frédéric Ferney, journaliste, éditeur, écrivain.

Fabio Gambaro, journaliste, écrivain.

Diego Marani, traducteur, écrivain, ancien directeur de l’Institut Culturel Italien de Paris.

Sophie-Caroline de Margerie, haut fonctionnaire.

Bruno Racine, directeur du Palazzo Grassi et de la Punta della Dogana.

Florence Raut, directrice de la Librairie Italienne « la Libreria » à Paris.

Alberto Toscano, journaliste, écrivain.

17H00

Remise du Prix aux deux lauréats,

Alessandro Baricco et Lise Caillat pour le roman Abel (Gallimard)

– Conversation avec les membres du jury et les deux lauréats autour de l’écriture du roman, sa traduction, leur travail commun.

– Comment les membres du jury ont-ils apprécié leur écriture et la traduction ?

– Sur quels critères ont-ils établi leur sélection ?

– Échanges avec les éditeurs français et italien du roman des deux lauréats.

Quelle est leur politique éditoriale pour la littérature étrangère ?

Comment travaillent-ils ensemble ?

17H45

Conversation ouverte avec Christine Bach, Présidente-fondatrice du Prix, et Alessandro Baricco

Écrivain, penseur, homme de théâtre et passeur d’idées, Alessandro Baricco incarne une manière unique d’interroger le monde, avec légèreté et profondeur, dans un dialogue constant entre mémoire et modernité, intuition et lucidité.

Nous prolongerons la rencontre autour du roman Abel (Gallimard) et de ce qui traverse son œuvre : les récits qui nous fondent, les fractures du monde, et cette manière si singulière de toucher l’universel à travers le détail.

Les membres du jury et la traductrice lauréate, Lise Caillat, participeront également à cette conversation.

Un moment d’écoute et de présence avec un écrivain qui, loin des effets, nous invite à penser autrement, depuis ce lieu fragile et vibrant qu’est la conscience humaine.

Questions et échanges avec le public.

19H15